高齢者や障害者が抱える住まいの課題について。

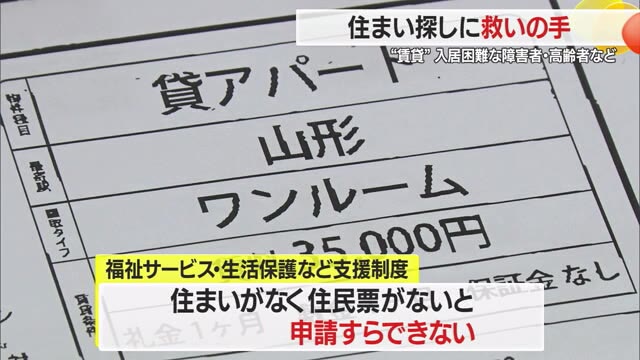

生活保護などの支援制度の多くは、「住まい」が無ければ利用することができないが、高齢や障害を理由に賃貸住宅への入居を断られるケースも少なくない。こうした人々に対し、「住まい探しの支援」を始めた団体がある。

山形市の「県地域包括支援センター等協議会」。県内の高齢者や障害者の福祉向上を目的に作られた一般社団法人だ。この協議会が去年4月から県の認可を得て始めたのが、低所得者や高齢者、障害者など、賃貸住宅への入居を断られやすい人への「居住支援」。物件探しを無料で手伝うだけでなく、入居に必要な「緊急連絡先」としての登録も受ける。

(山形県地域包括支援センター等協議会齋野和夫常務理事)

「家族を頼ってもダメだった人もいる。制度と法律のはざまで生きづらさを感じたりしている人を『住まい』の視点から援助していけないかと」

「制度と法律の、はざま」。協議会の常務理事を務める齋野さんは、支援を必要とする人の一部が置かれた状況をこう表現する。福祉サービスや、生活保護といった支援制度を利用したいのに、住まいが無いために住民票が取得できず、申請すらできない人がいる。

(山形県地域包括支援センター等協議会齋野和夫常務理事)

「高齢者の場合は、知らない間に亡くなっていたとなると事故物件になる。その後借りる人も少なくなる。精神障害があると、めったに無いが、奇声を発したり壁を叩いたり。大家さんにとってはできるだけリスクを少なくしたい」

高齢者や障害者が抱えるこうしたリスクに対しては、「入居後の見守り」などの条件を加えることで、不動産会社や物件の大家と交渉を進めていくという。

県内で「居住支援」をはじめてから1年、これまでにおよそ30件の相談を受け、そのうち20件で住まいの確保につなげてきた。

この日、齋野さんが訪ねたのは、自らが「居住支援」をした市川厚子さんが住む山形市内のアパート。

入居した後も、困りごとがないか、定期的に訪れ確認している。

市川さんは、「双極性障害」と「ぼうこう機能障害」があり、定期的な通院と毎日の服薬が欠かせない。こうした中、去年賃貸住宅を契約したいと考えていた市川さんは、ある大家から、「障害のある人には貸せない」と言われたという。

(市川厚子さん)

「住めないとなると次住むところを探さないといけない。でも探すにも大家さんの言葉で『障害のある方は・・・』と言われると、どうやって探したらいいのかと迷う」

そこで市川さんは、山形市から紹介された「居住支援」に助けを求め、交渉の末、去年10月、家賃や間取りなど希望する条件に見合った今のアパートに入居することができた。

(市川厚子さん)

「すごく安心した。助かった。ここを借りるにあたって、大家さんが私の状況を全て受け入れてくれたというのはありがたい」

入居の決め手となったのは、介護・看護ケアの利用だ。

(ヘルパーとのやり取り)

「トイレとお風呂(の掃除)わかりました」

「よろしくお願いします」

毎月2回の「訪問介護」と、体調管理や薬の飲み忘れが無いかの確認など、週2回の「訪問看護」。定期的なケアを行いリスクに備えることを条件に、契約にこぎつけた。

(ヘルパーさんとのやり取り)

「市川さん、お掃除終わりました」

各機関が密に連携することで実現した支援は、市川さん自身の安心にも繋がっている。

(市川厚子さん)

「住んでいても、どういう状況で大家さんから、言われるかわからないし。不安はある。そういう時に、色々な方とつながっていて、相談できると助かる。安心して暮らしていける」

協議会には高齢者や障害者だけでなく、山形へのUターン希望者や、刑務所などで刑期を終えた元受刑者など様々な境遇の人から相談が舞い込む。しかし、これまでに受けた相談のうち、全体の3分の1は、契約に至っていないのが現状。今後も不動産会社や障害の相談支援事業所などとさらに連携を深め、「制度と法律のはざま」を埋めるための住まい探しを続けていく。

(山形県地域包括支援センター等協議会齋野和夫常務理事)

「居住支援って家を探してあげたら終わりではなくて、フォローが大事。我々だけで解決できるケースは少ない。色々な方が支えて生活を送れる、小さな住まいの問題だが、広く地域共生社会実現のお手伝いをしていきたい」

賃貸住宅の契約に悩みを抱えている人は、県地域包括支援センター等協議会、

023-666-7077まで相談を。